【本网讯】近日,我校藏汉双语学院青年教师扎西姬(又名扎西姐,藏族,西南民族大学中国少数民族文学专业硕士研究生)主演的电影《再见土拨鼠》荣获第35届中国电影金鸡奖“最佳儿童片奖”“最佳导演处女作提名奖”“最佳男配角提名奖”“最佳儿童片提名奖”。电影同时还荣获了第十三届金考拉国际华语电影节评委会奖和最佳导演提名奖,第十八届中美国际电影节“中华文化国际传播力奖”(金天使奖),第四届北京国际电影节最佳影片,中国国际儿童电影节开幕式影片,并入围“国内长片主竞赛单元”“金砖国家特别竞赛单元”。2023年,上合组织国家电影节在印度孟买举行,受国家电影局委托,中国电影资料馆选送了电影《再见土拨鼠》代表中国参展,入围第30届东京国际儿童电影节、63届捷克国际儿童电影节、第18届圣地亚哥国际儿童电影节长片主竞赛单元。2023年,入选教育部、中宣部《第41批向全国中小学生推荐优秀影片》。2023年,入选中共云南省委组织部、宣传部等联合批示的《云南省电影党课推荐影片》。2024年4月,电影在全国正式上映。

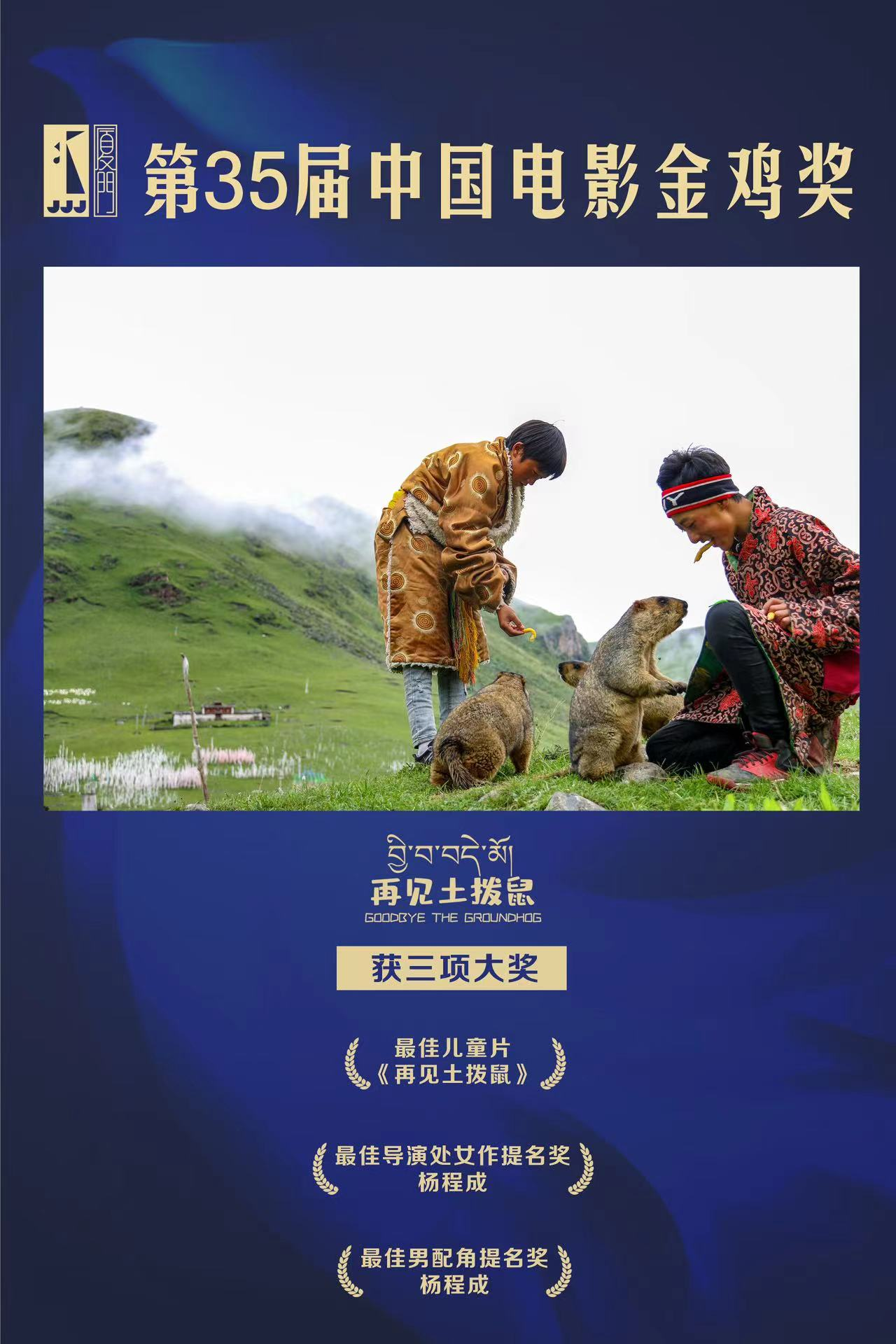

电影《再见土拨鼠》展现的是生长在海拔4500米藏地高原上的野生动物土拨鼠,小小的耳朵,圆圆的眼睛,短短的颈部,非常可爱,它聪明活泼,性格温和,喜欢与亲近它的人玩闹。故事发生在藏地高原上的小村子非常古朴,居民不多,纯净、自然、与世无争的环境,当地的土拨鼠非常喜欢与人玩耍,喜欢跟当地牧人讨食,它们是这里孩子们的玩伴,也是村民们的“世代朋友”。不杀生让这里成了野生动物的天堂,不论是白发苍苍的老阿妈,或是生龙活虎的小牧童,每天都会去喂土拨鼠,他(它)们之间的情感代代相传,保持着亲密无间的关系。影片以“土拨鼠和儿童”为主要拍摄对象,讲述了小男孩群培被外来商人手里的平板电脑诱惑,脑袋全被电脑中的游戏吸引,为了得到平板电脑和这个游戏,群培没能抵挡住商人的诱惑,答应了商人的要求,决定抓一只土拨鼠来交换!这一行为打破了土拨鼠与村民世代友好的“约定”,也导致与好友白玛友谊破裂,群培失去了白玛,心情非常沮丧和难过!逐渐清醒,认识到错误的群培向白玛承认自己做了对不起土拨鼠的事情,请求白玛和自己一起去营救土拨鼠!影片通过两位藏族少年对土拨鼠的保护和营救,十分鲜活生动地展现了藏地孩童们内心的纯洁善良,显现出了人与自然的亲和关系,呈现了群培和白玛这两个孩子内心成长与升华中所产生的打动人心的美。

中国金鸡百花电影节创办于1992年,由中国文联和中国电影家协会联合主办,每年在中国大陆各城市轮流举办,是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。其作为中国电影界一年一度的盛大节日,是集电影评奖颁奖、中外新片展览、学术研讨、电影市场、国际文化交流和文艺演出于一体的全国性大型文化活动。

第35届中国电影金鸡奖的评委们一致认为,《再见土拨鼠》以生动活泼、富有童趣的镜头语言,讲述两位藏族少年营救土拨鼠的故事,在人与动物和谐共处的主题之下,凸显孩童的纯真和善良;故事脉络清晰,节奏流畅明快,演员表演质朴自然,影片整体呈现出较高的艺术表现力。导演杨程成在《再见土拨鼠》中以自然流畅的镜头语言讲述藏族儿童与土拨鼠的友谊故事,影片贴近儿童视角,主题表达清晰,叙事结构完整,节奏平稳明快,人物塑造纯朴真实,儿童和土拨鼠的互动画面生动有趣,在趣味盎然的流畅叙事中表达了人与动物、人与环境和谐共处的主题。电影《再见土拨鼠》是一部具有艺术高度、美学高度的电影,也是一部具有社会价值、传播价值的电影。

中央多家传媒称《再见土拨鼠》融入了“民族、儿童、野生动物”等元素,表达了“人与自然和谐相处、生物多样性、民族团结等主题”,人民日报称之为“温暖的现实主义题材电影”,并评论:“‘金鸡奖’展现中国电影发展新态势,青年电影人渐成创作主力,本届金鸡电影节上,青年电影人的表现尤为值得关注。让人们看到中国电影令人期待的前景和未来。”

长期以来,学校注重培养打造“双师双能型”教师,形成既有高校教师的专业水准,又有专业领域熟练的实践技能;既具备丰厚的专业理论知识,又具备实践教学能力的师资队伍。在中国电影产业以及影视行业高速发展的时代,青年教师通过参与电影拍摄工作,不断提升教师自身专业修养和专业技能,将最直接的行业知识融入到日常教育教学工作中,提高学生的专业知识和实践能力,成为助推学校高质量发展的“第一资源”,并为培养服务区域经济社会发展和行业需要、具有社会责任感、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的新时代应用型人才发挥了榜样作用。

文字:容苑

摄影:扎西姐

编辑:卜凡

编审:郑文瑜